第16回インテリアプランコンテスト 2023年最終結果発表 |

||

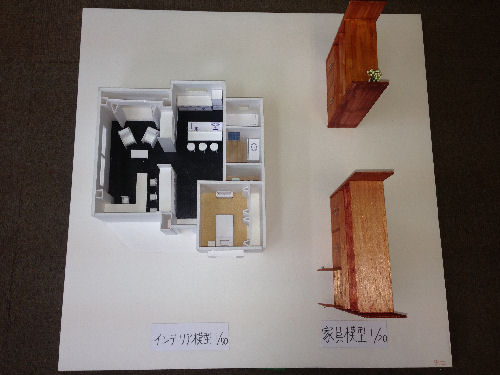

| 最優秀賞 滋賀県立大学 竹内 あかり | ||

|

||

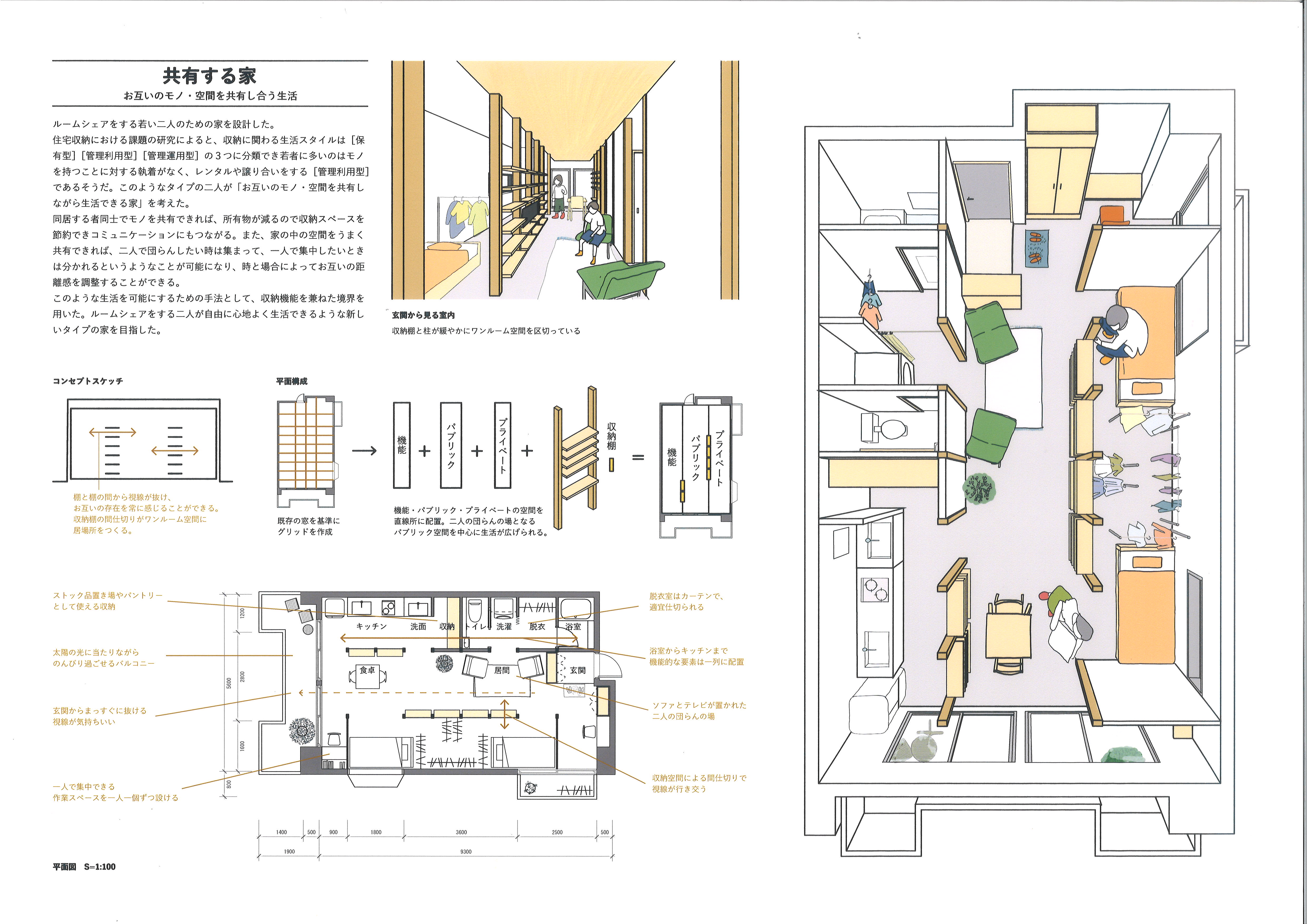

| テーマ 共有する家 | ||

ルームシェアをする若い二人のための家を設計した。 住宅収納における課題の研究によると、収納に関わる生活スタイルは[保有型][管理利用型][管理運用型]の3つに分類でき若者に多いのはモノを持つことに対する執着がなく、レンタルや譲り合いをする[管理利用型]であるそうだ。このようなタイプの二人が「お互いのモノ・空間を共有しながら生活できる家」を考えた。 同居する者同士でモノを共有できれば、所有物が減るので収納スペースを節約できコミュニケーションにもつながる。また、家の中の空間をうまく共有できれば、二人で団らんしたい時は集まって、一人で集中したい時は分かれるというようなことが可能になり、時と場合によってお互いの距離感を調整することができる。 このような生活を可能にするための手段として、収納機能を兼ねた境界を用いた。ルームシェアをする二人が自由に心地よく生活できるような新しいタイプの家を目指した。 |

||

| 西濵審査委員長よりのコメント | ||

|

空間を奥行き方向に「機能」「パブリック」「プライベート」の三つに、オープン棚で緩やかに分割することにより、シンプルな動線、奥行きのある空間が提案できています。 モノも空間もシェアすることにより、単独での住まいとは異なる生活が創出されることでしょう。 |

||

|

||

| 優秀賞 武庫川女子大学 内藤 七海 | ||

|

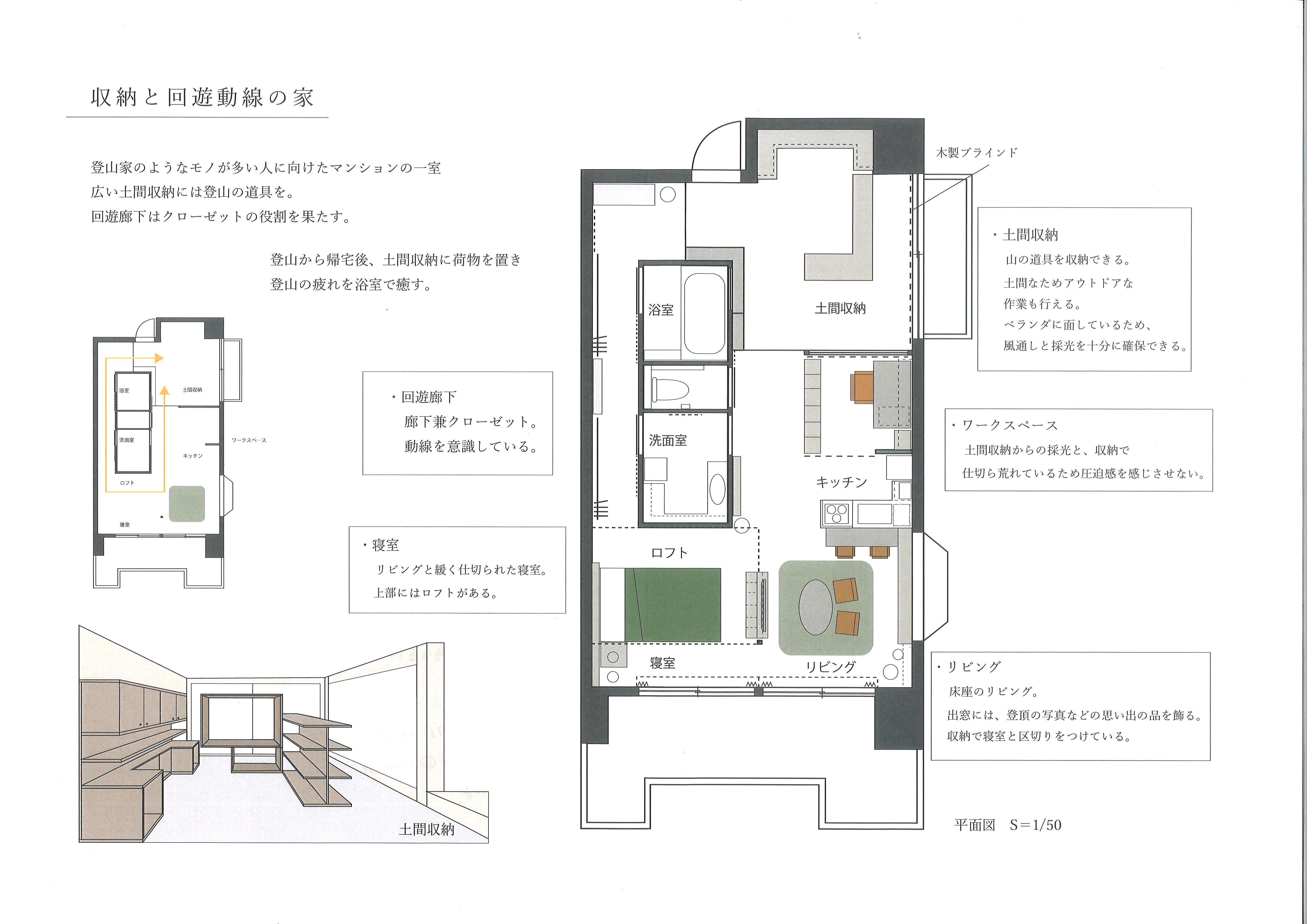

テーマ 収納と回遊動線の家 | |

|

登山家のようなモノが多い人向けに向けたマンションの一室。 広い土間収納には登山の道具を。 回遊廊下はクローゼットの役割を果たす。 登山から帰宅後、土間収納に荷物を置き登山の疲れを浴室で癒す。 |

||

| |

||

|

西濵審査委員長よりのコメント |

||

|

ワンルーム空間の水回りコアを独立させて、周囲の空間を必要なサイズで区分することにより、収納や寝室、ロフトなど様々な空間を構成。 作品ではアウトドアの住民を想定して、広い土間やワークスペースを提案しているが,他のライフスタイルにもフレキシブルに対応できそうです。 |

||

|

||

| 優秀賞 京都橘大学 松本ゼミ | ||

|

大嶋 彩子

木戸 紗蘭

小松 稜佳

嶋津 佑奈

弘田 彩花

藤津 はなか

松山 卓生 |

||

|

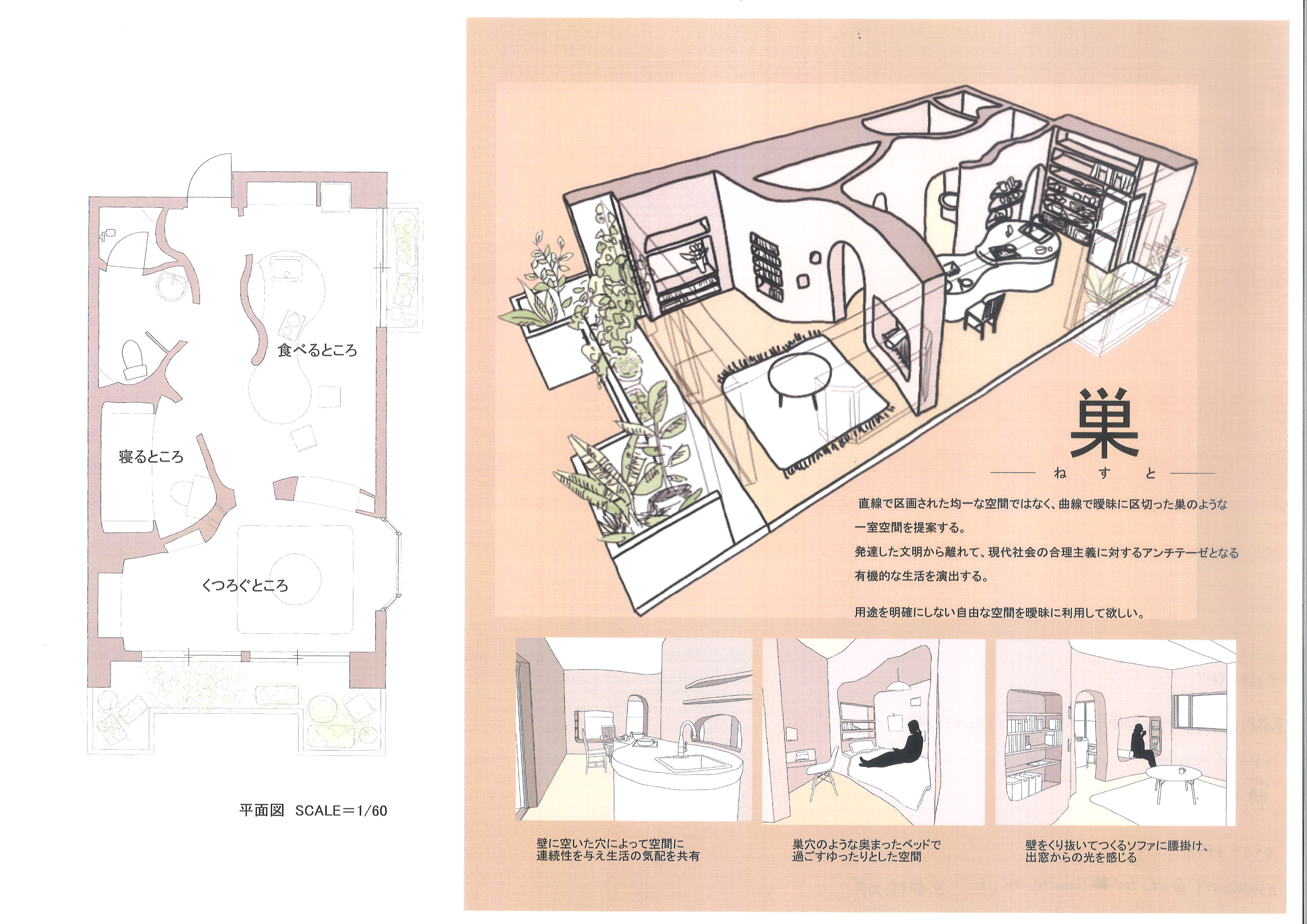

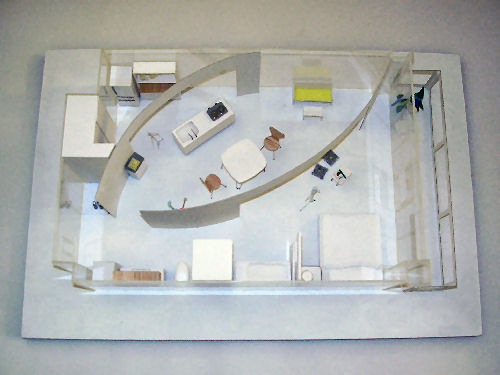

テーマ 巣 -ね す と- | |

|

直線で区画された均一な空間で無く、曲線で曖昧に区切った巣のような一室空間を提案する。 発達した文明から離れて、現代社会の合理主義に対するアンチテーゼとなる有機的な生活を演出する。 用途を明確にしない自由な空間を曖昧に利用して欲しい。 |

||

| |

||

| 西濵審査委員長よりのコメント | ||

|

幾何学的に空間を分節するのではなく、洞窟のように必要な範囲を、自由に空間を配分する。 人工的な空間に慣れた現代人にとって、自然発生的な形態は刺激的で、むしろ新鮮な落ち着が得られそうです。 また、分厚い壁厚も無駄にすることなく、収納など合理的に活用提案できています。 |

||

|

||

第15回インテリアプランコンテスト 2022年最終結果発表 |

||

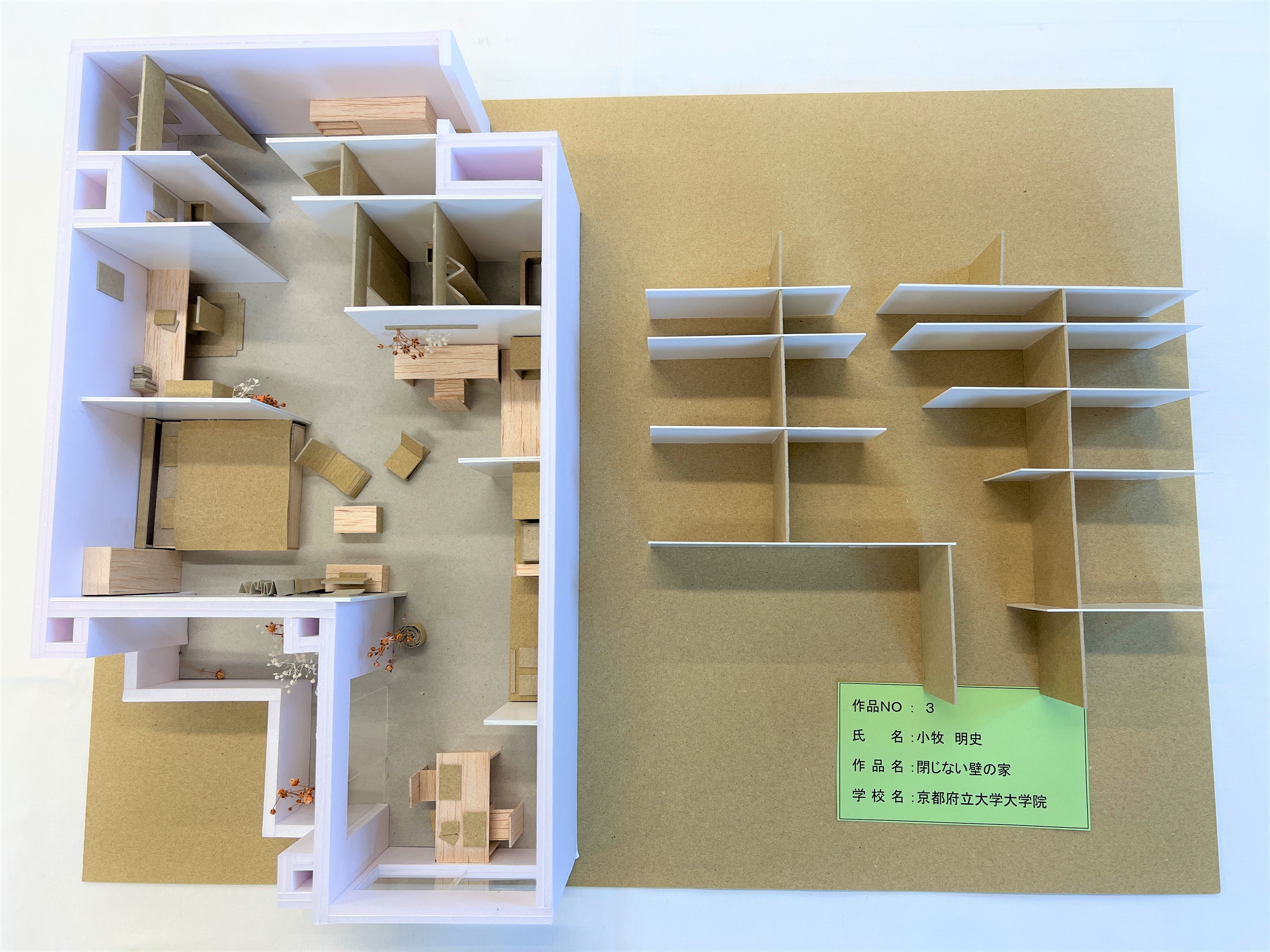

| 最優秀賞 京都府立大学大学院 小牧 明史 | ||

|

||

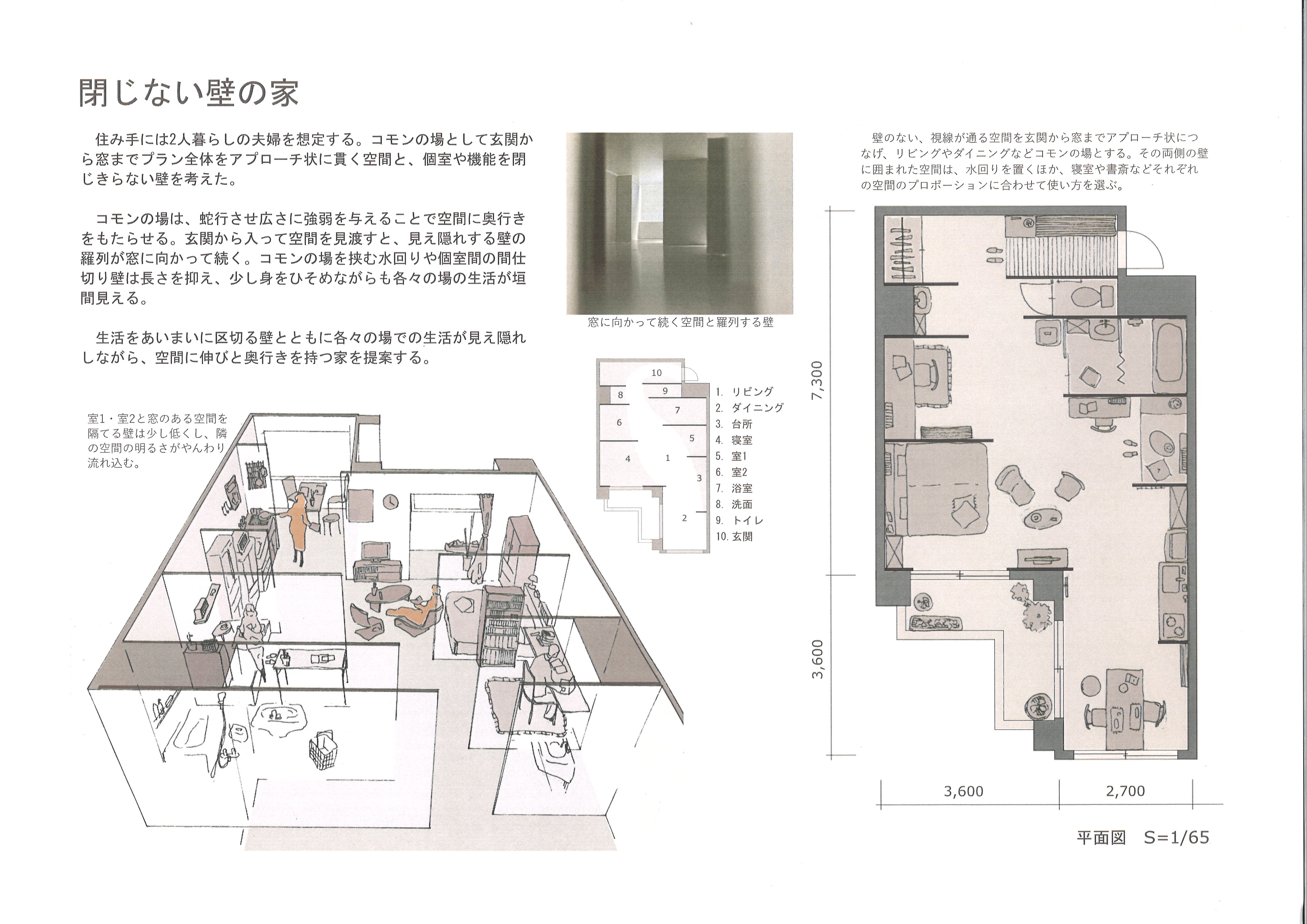

| テーマ 閉じない壁の家 | ||

住み手には2人暮らしの夫婦を想定する。コモンの場として玄関から窓までプラン全体をアプローチ状に貫く空間と、個室や機能を閉じきらない壁を考えた。 |

||

|

コモンの場は、蛇行させ部屋に強弱を与えることで空間に奥行きをもたらせる。玄関から入って空間を見渡すと、見え隠れする壁の羅列が窓に向かって続く。コモンの場を挟む水回りや個室空間の間仕切り壁は長さを抑え、少し身をひそめながらも各々の場の生活が垣間見える。 生活をあいまいに区切る壁とともに各々の場での生活が見え隠れしながら、空間に伸びと奥行きを持つ家を提案する。 |

||

| 西濵審査委員長よりのコメント | ||

|

玄関から奥までの空間を緩やかにつなげ、X方向のみの仕切り壁に その結果、各用途の空間では視線が遮られながらも、区画以上の広がりが得られます。 |

||

|

||

| 優秀賞 京都工芸繊維大学大学院 バトボルト バラス | ||

|

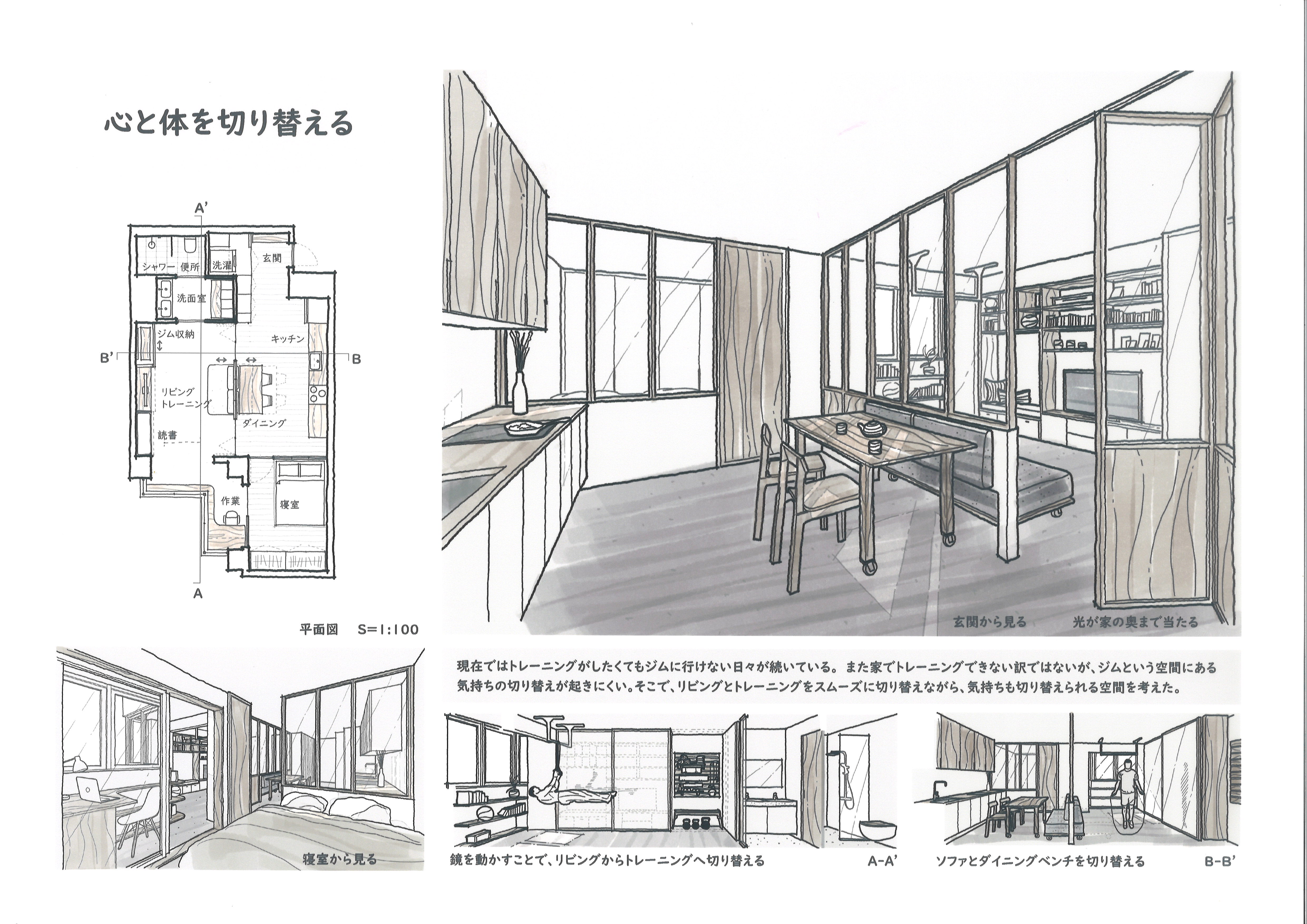

テーマ 心と体を切り替える | |

|

現在ではトレーニングがしたくてもジムに行けない日々が続いている。また家でトレーニングできない訳ではないが、ジムという空間にある気持ちの切り替えが起きにくい。そこで、リビングとトレーニングをスムーズに切り替えながら、気持ちも切り替えられる空間を考えた。 |

||

| |

||

|

西濵審査委員長よりのコメント |

||

|

住宅内部をガラスパーテーションで寝室および生活空間を二分する バルコニーは内部化して、ワークスペースを確保する提案もされています。ただし現実的には |

||

|

||

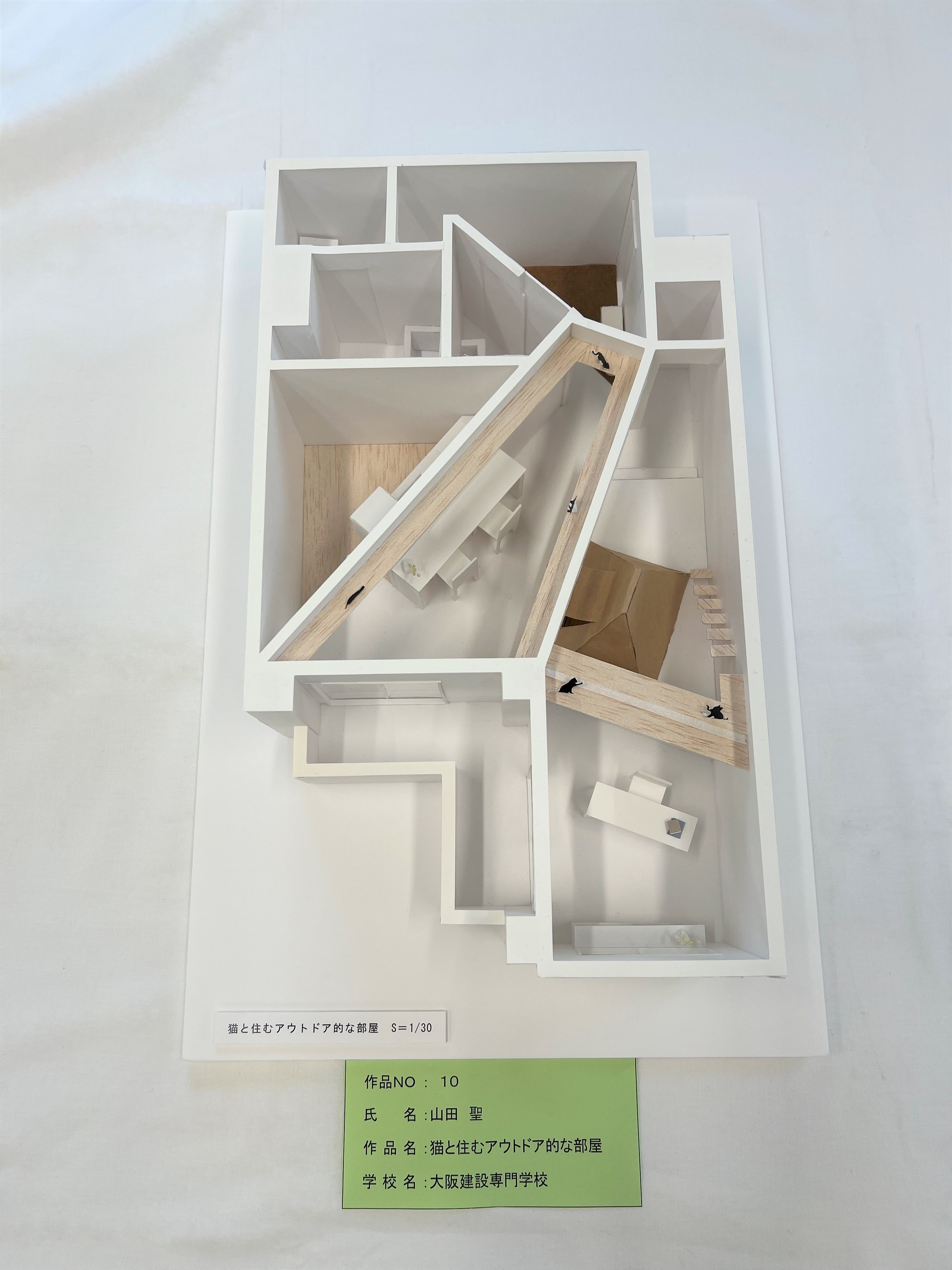

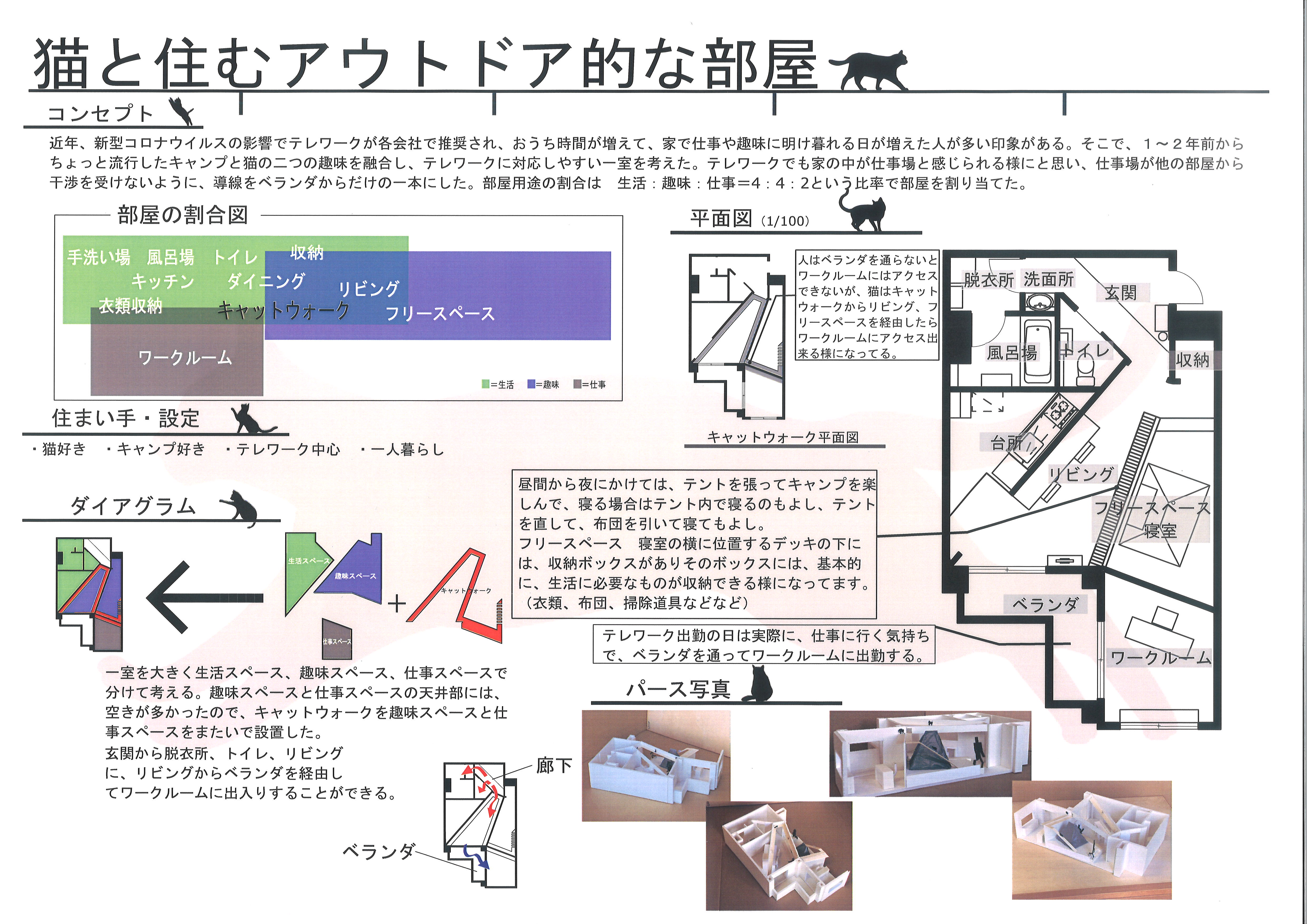

| 優秀賞 大阪建設専門学校 山田 聖 | ||

|

テーマ 猫と住むアウトドア的な部屋 | |

|

近年、新型コロナウイルスの影響でテレワークが各社で推奨され、おうち時間が増えて、家で仕事や趣味に明け暮れる日が増えた人が多い印象がある。そこで、1~2年前からちょっと流行したキャンプと猫の二つの趣味を融合し、テレワークに対応しやすい一室を考えた。テレワークでも家の中が仕事場と感じられる様にと思い、仕事場が他の部屋から干渉を受けないように、導線をベランダからだけの一本にした。部屋用途の割合は、生活:趣味:仕事=4:4:2という比率で部屋を割り当てた。 |

||

| |

||

| 西濵審査委員長よりのコメント | ||

|

外出の制限を受ける世情の中、テレワークのための仕事場を独立さ 仕事場に行くためには外 はキャットウォークや角度を持った壁により、非日常的な生活の場 |

||

|

||

第14回インテリアプランコンテスト 2021年最終結果発表 |

||

| 最優秀賞 京都工芸繊維大学大学院 山家 幸輝 | ||

|

||

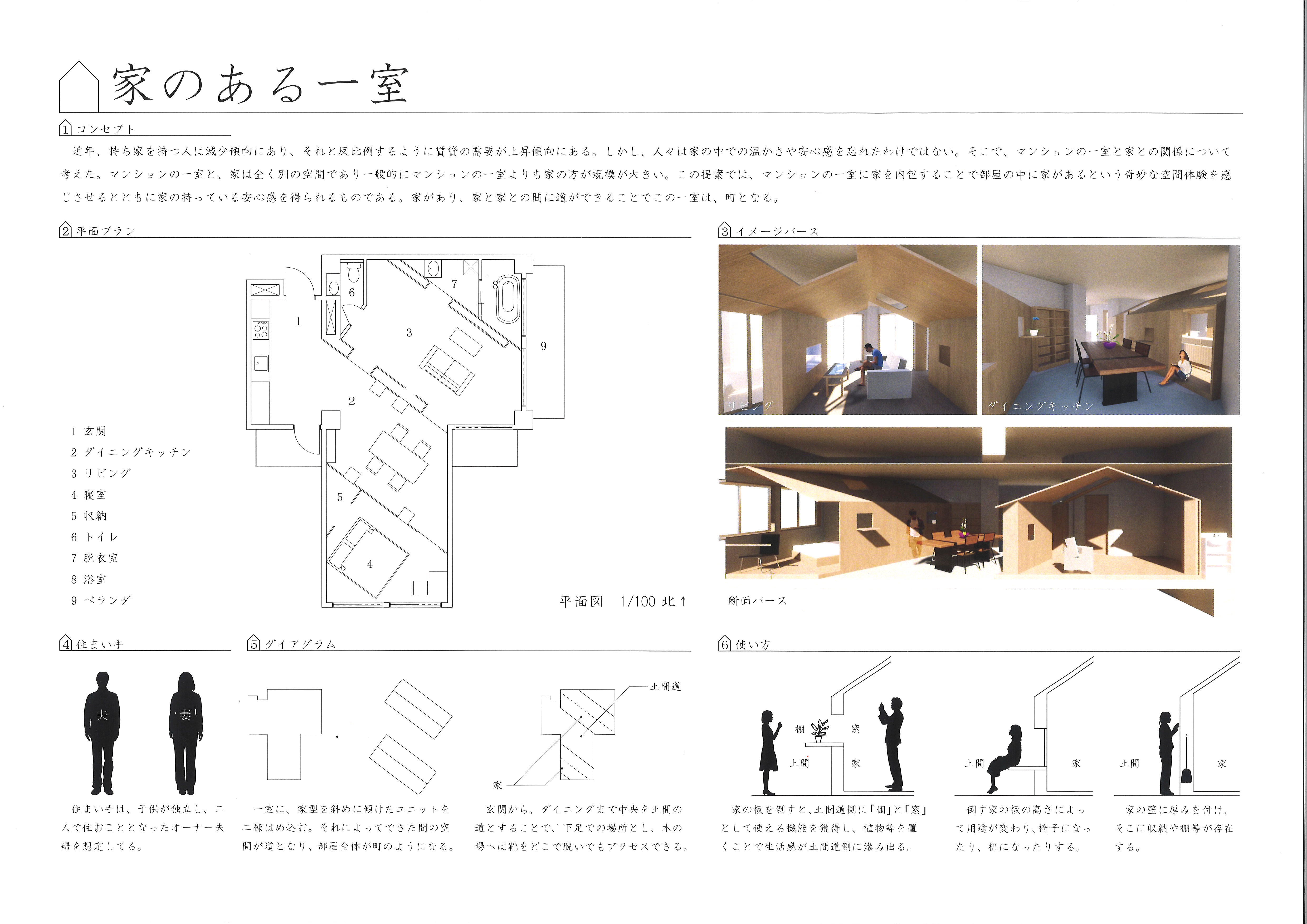

| テーマ 家のある一室 | ||

近年、持ち家を持つ人は減少傾向にあり、それと反比例するように賃貸の需要が上昇傾向にある。しかし、人々は家の中での温かさや安心感を忘れたわけではない。そこで、マンションの一室と家との関係について考えた。マンションの一室と、家は全く別の空間であり一般的にマンションの一室よりも家の方が規模が大きい。 |

||

|

この提案では、マンションの一室に家を内包することで部屋の中に家があるという奇妙な空間体験を感じさせるとともに家の持っている安心感を得られるものである。家があり、家と家との間に道が出来ることでこの一室は、町となる。 |

||

| 西濵審査委員長よりのコメント | ||

|

マンションの1室に、2棟の家型を斜めに内包させる案。 家型と通りは収納を兼ねる厚い壁により分断されながらも、 |

||

|

||

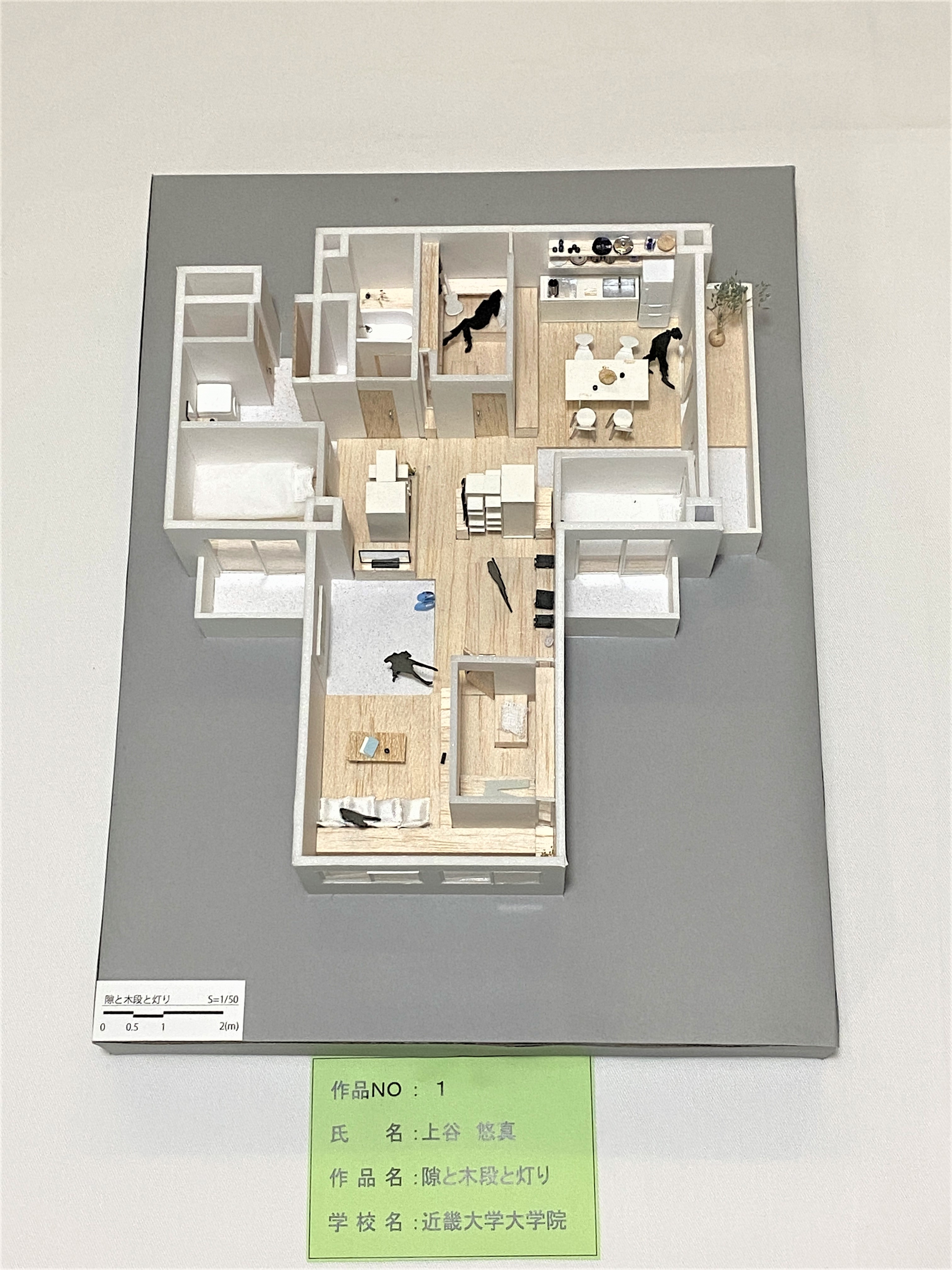

| 優秀賞 近畿大学大学院 上谷 悠真 | ||

|

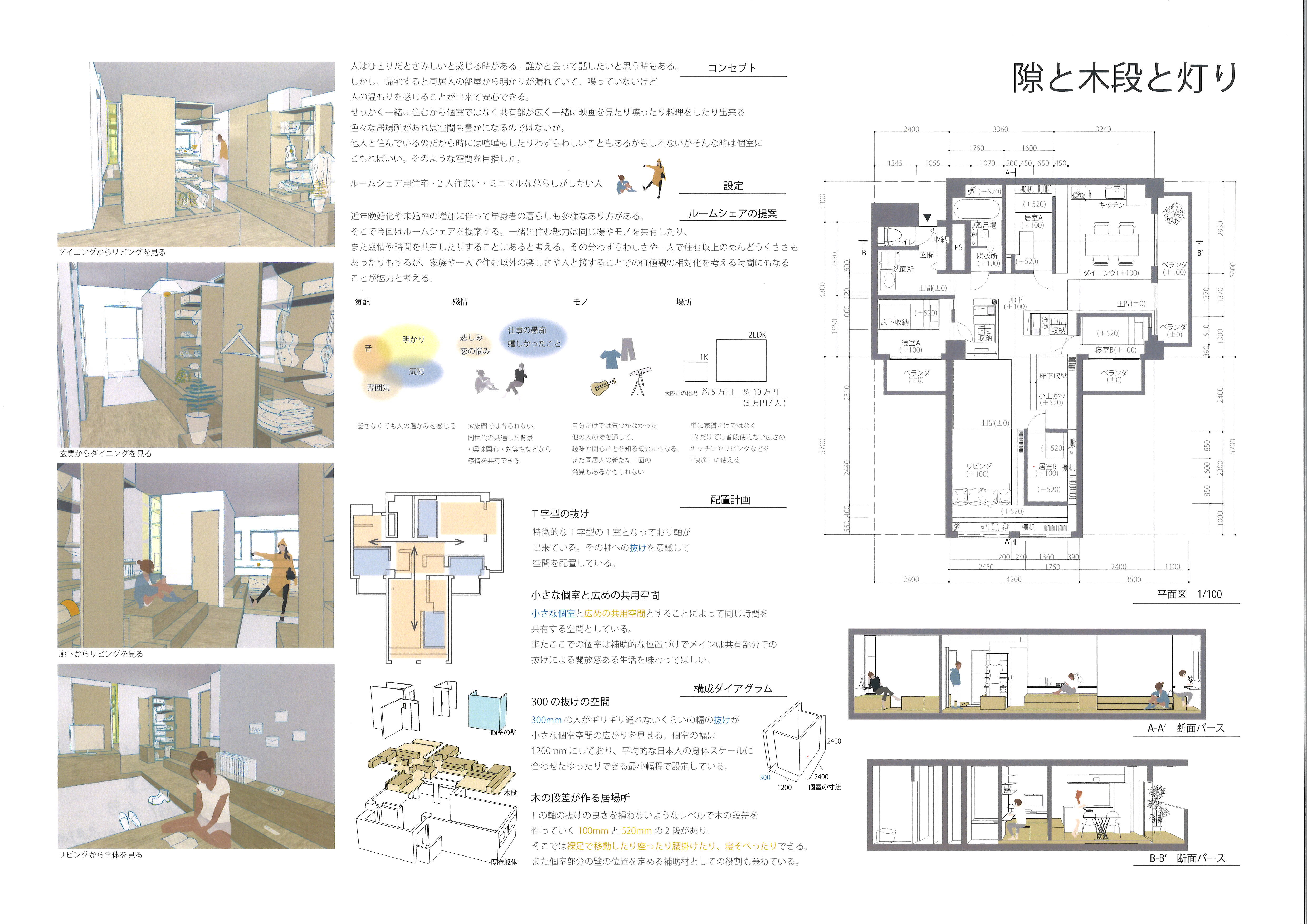

テーマ 隙と木段と灯り | |

|

人はひとりだとさみしいと感じる時がある、誰かと会って話したいと思う時もある。しかし、帰宅すると同居人の部屋から明かりが漏れていて、喋っていないけど人のぬくもりを感じることが出来て安心できる。 |

||

|

せっかく一緒に住むから個室ではなく共用部が広く一緒に映画を見たり喋ったり料理をしたり出来る色々な居場所があれば空間も豊かになるのではないか。他人と住んでいるのだから時には喧嘩もしたりわずらわしいこともあるかもしれないがそんな時は個室にこもればいい、そのような空間を目指した。 |

||

| |

||

|

||

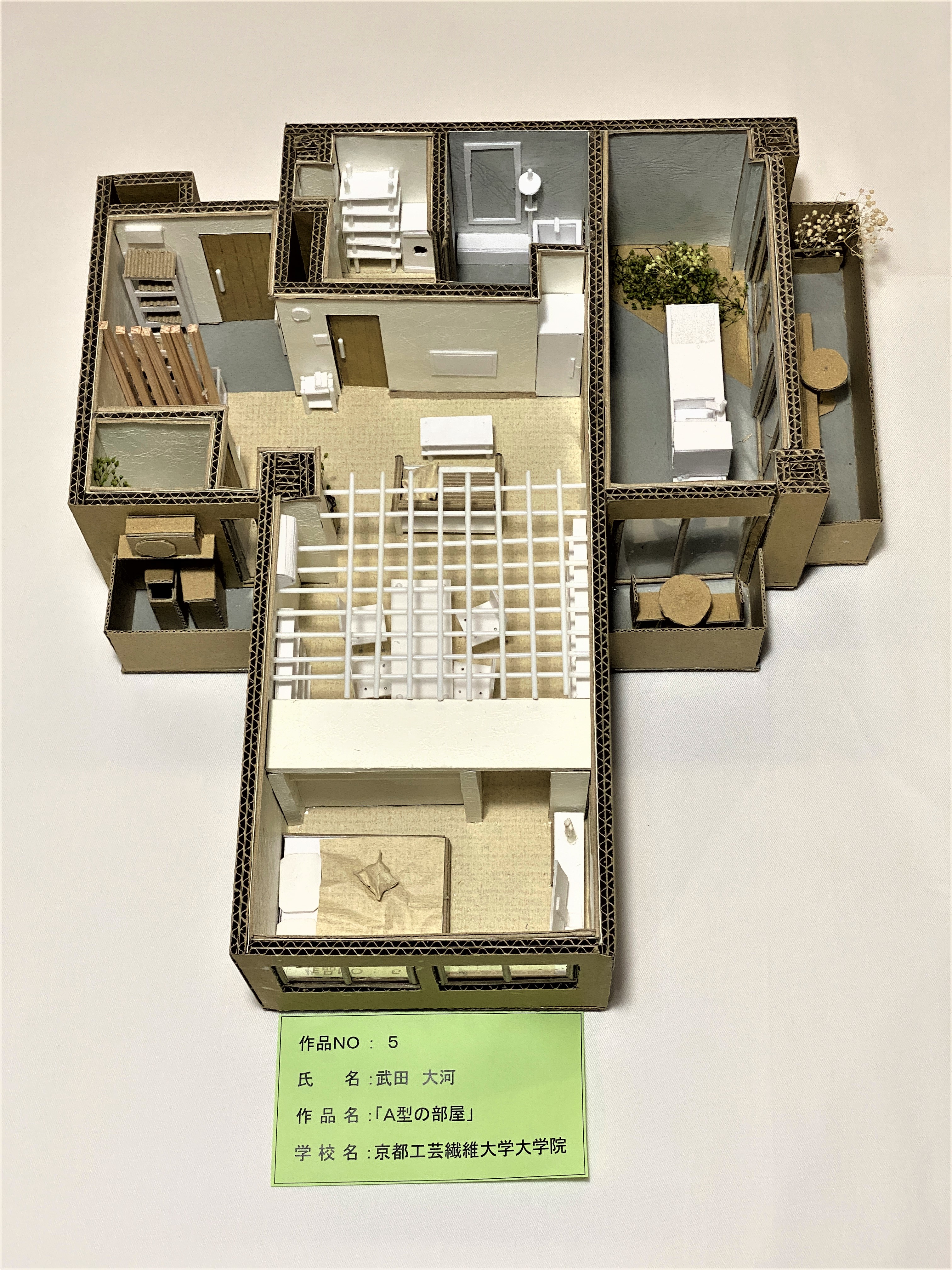

| 優秀賞 京都工芸繊維大学大学院 武田 大河 | ||

|

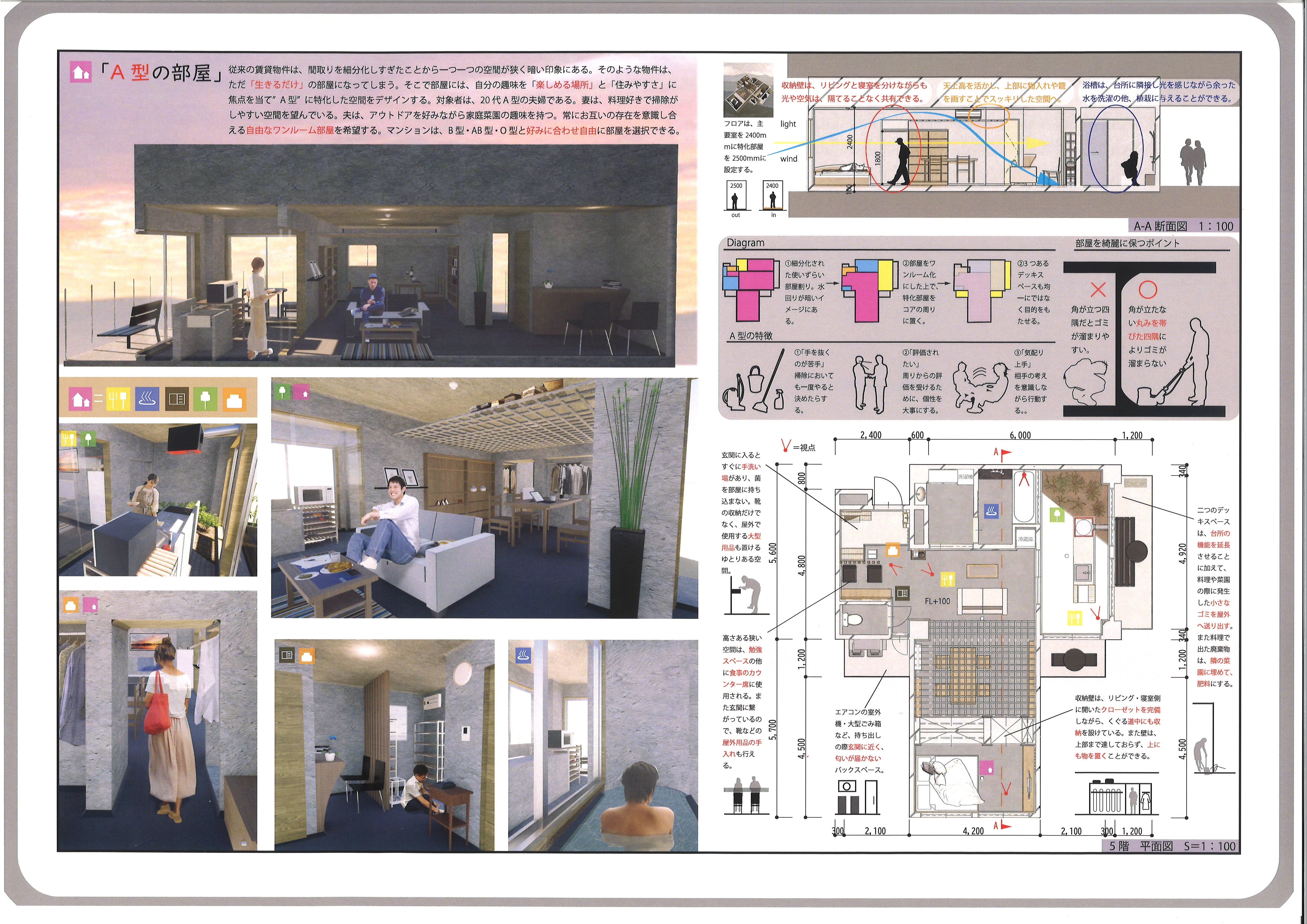

テーマ 「A型の部屋」 | |

| 従来の賃貸物件は、間取りを細分化しすぎたことから一つ一つの空間が狭く暗い印象にある。そのような物件は、ただ「生きるだけ」の部屋になってしまう。そこで部屋には、自分の趣味を「楽しめる場所」と「住みやすさ」に焦点を当て“A型”に特化した空間をデザインする。 |

||

|

対象者は、20代A型の夫婦である。妻は料理好きで清掃がしやすい空間を望んでいる。夫は、アウトドアを好みながら家庭菜園の趣味を持つ。常にお互いの存在を意識し合える自由なワンルーム部屋を希望する。マンションは、B型・AB型・O型と好みに合わせ自由に部屋を選択できる。 |

||

|

|

||

|

||

第13回インテリアプランコンテスト 2020年最終結果発表 |

||

| 最優秀賞 京都府立大学大学院 井上あい ・ 藤原悠 | ||

|

||

| テーマ 蔀戸と床垣の家 | ||

集合住宅では、「内部」と「外部」がはっきりと分かれており、居住生活が内部空間で完結しまっていることが多い。また、「公」と「私」を分ける余地の無い住宅は生活に圧迫感を与える。 |

||

| そこで今回、「ウチ」と「ソト」(=「内部」と「外部」、「公」と「私」)を分ける蔀戸・床垣を設ける。住まい手が蔀戸・床垣に触れ、自由に操作することで「ウチ」と「ソト」の関係を自ら構築することができる。そのような操作は、空間に多様性を持たせ、住居生活を豊かにするだろう。蔀戸は軒下のような陰影のある空間、床垣は空に抜けていく開放的な空間を与えてくれる。 |

||

| また、短期間の住まいになりがちな賃貸住宅だが、蔀戸や床垣に触れて生活することにより、その住まいに愛着が湧き、住み手にとって思い出に残る住まいとなるだろう。 |

||

| 優秀賞 京都府立大学 小林 奈央 | ||

|

||

| テーマ 机と土間がつくる生活 | ||

|

住人は人と交流するのが好きな夫婦である。LDKは料理教室やホームパーティーができる広さを持つ。長い机や土間は内外をつなぎ、住人や訪れた人々に’何か’をする場所を与える。 |

||

|

それは料理でも、食事でも、園芸でも、工作でも、映画鑑賞でも、勉強でも、ヨガでも、何でも良い。一空間で、同時多発的にことが起こる。母は料理教室、子供は横でお勉強やお絵かきなど、親子で訪れる場所にもなる。 |

||

|

集合住宅の利点は近くに人がいるということであり、ここは集合住宅や町のちょっとしたコミュニティの場所となる。この家は住人だけでなく訪れる人の生活も豊かにする。 |

||

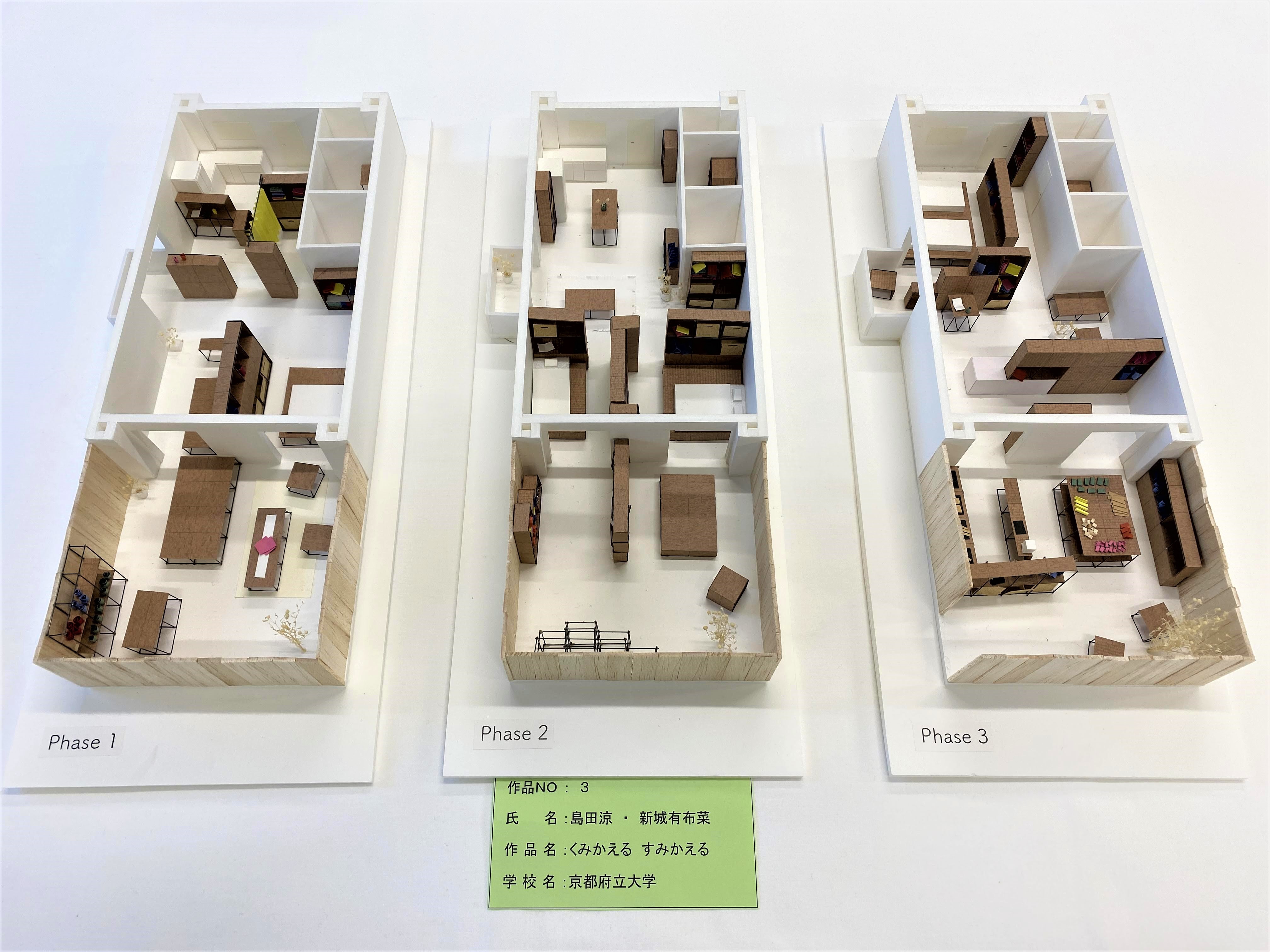

| 優秀賞 京都府立大学 島田涼 ・ 新城有布菜 | ||

|

||

| テーマ くみかえる すみかえる | ||

| Phase1 夫婦/20代・会社員 | ||

住み手は結婚したばかりの夫婦。二人で住むには少し大きいこの部屋で毎週末、友達を呼んでホームパーティーを開く。ベランダ側にパブリックの導線を通し、反対側にプライベート空間を集めることでプライベート空間を最小限に。パブリック導線から続く庭はパーティーの中心、リビング・ダイニングとして使われる。 |

||

| Phase2 夫婦/30代・会社員・小学生 | ||

|

子供が誕生し、小学生になると個室が必要に。玄関側をパブリック空間とし、庭に面した空間を子供部屋と夫婦の寝室に分割。各部屋は庭空間へと広がる。庭の奥は再びパブリック空間となり子供たちの遊び場となる。子供たちは玄関からリビング・ダイニング、子供部屋を通り庭へとアクセスするので夫婦のプライベートも確保できる。 |

||

| Phase3 夫婦/50代・自営業 | ||

子供が成長して独立すると、この家は再び夫婦ふたりの空間に。以前からの夢だったパン屋を開くため、古くなったキッチンを改修し家の中心に。玄関側のプライベート空間を集め、庭を店舗として開く。客は外から庭に直接アクセスでき、飲食スペースは近所の人の憩いの場に。月に2回、庭の家具を組み替えて、パン作りワークショップも開催される。 |

||

第12回インテリアプランコンテスト 2019年最終結果発表 |

||

| 最優秀賞 島田 涼 | ||

|

||

| テーマ のぼって、おりて。 | ||

| 共働きの親と子供が一緒に居られる時間はあまり多くは無い。 | ||

| そんな家族に対してどの部屋にいても、お互いが見えるような | ||

| 家を提案する。従来の賃貸マンションは直方体の箱を入れるように | ||

| 縦方向に分割されていた。このプランでは空間を縦方向、垂直に | ||

| 分割することで家全体を一つの空間として感じられる。 | ||

| 優秀賞 勢旗 樹 | ||

|

||

| テーマ 『間』のある空間 | ||

| 日本独特の感覚である「間」に着目した住戸。SNSが発達した | ||

| 今日、外にいても中にいても情報が溢れかえっていて何もない | ||

| 空間というのは失われている。したがって今計画では、何も | ||

| ない空白の空間を設ける事で新しい住戸が出来るように考えた。 | ||

| 今回は、壁で区切るのではなく柱を立て屋根をかける事で | ||

| 2つの空間を繋ぐ縁側のような「第3の空間」を作り「生活の場 | ||

| ・生活/趣味の場・趣味の場」という3つの場を緩やかにつないだ。 | ||

| 優秀賞 後藤 駿弥 | ||

|

||

| テーマ テーブルがつくる自由な空間 | ||

| 休日を友人たちと過ごすための住宅。 | ||

| 印象的な長いテーブルの各所には明確な役割が与えられて | ||

| おらず、そのときの気分や用途に合わせて居場所を選択する | ||

| ことで、食事や娯楽、雑談を楽しんだり、時には隅っこで | ||

| ひとりの時間をとったりと、一つの空間でお互いの存在を | ||

| 感じながら、自由で多様なアクションを取ることが出来る家。 | ||

第11回インテリアプランコンテスト 2018年最終結果発表 |

||

| 最優秀賞 谷口 悠貴・藤原 悠 | ||

|

||

| テーマ 箱窓の家 | ||

| 居住者の価値観によって、住居に求められる条件は様々である。 | ||

| 誰かと話しやすい空間や自分の趣味が行える空間、あるいは | ||

| 寝る空間だけあったらよいという人までいるだろう。そんな | ||

| 個性を許容する「箱窓」を提案する。 | ||

| この住宅は賃貸住宅であるが、インフェルである「箱窓」は | ||

| 居住者が自由にデザインできる部分である。個室の大きさや窓の | ||

| 付け方等は居住者が好きなように設定する。また、ヒダ状となる | ||

| 間取りの輪郭は「個」と外部とのふれあいを最大化し、個性溢れた | ||

| 空間をその場その場で創出していく。 | ||

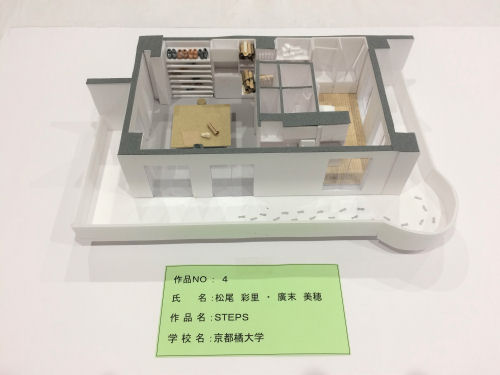

| 優秀賞 松尾 彩理・廣末 美穂 | ||

|

||

| テーマ STEPS | ||

| 余計な物を持たないことで、物を持つことによる裕福という | ||

| 概念を無くすことができる。そこで必要な物だけを残した。 | ||

| 所有=幸福ではなく、仕事や生活の中で幸福を得る。ソファと | ||

| テレビをなくし、テーブルを中心とした多様な生活スタイルの | ||

| 中で様々な目的に使える土間での生活を提案する。 | ||

| 今回この家に住むと仮定したのは、40歳の独身男性、靴職人 | ||

| である。この家は男性の靴工房兼店舗兼自宅である。 | ||

| この職人の日常は2500×2500のテーブルで食事を取り、 | ||

| 休憩をし、そして靴を作る。生活の大半をテーブルで過ごし、 | ||

| 夜には寝室に向い眠りに落ちる。単純な生活の中に美しさが | ||

| あるのではないだろうか。 | ||

| 優秀賞 渡辺 透 | ||

|

||

| テーマ 模様替えする家 | ||

| 水回り以外の壁をなくし1800mmグリットのフレームを | ||

| 室内、バルコニー全体に設置する。バルコニーまでフレームを | ||

| のばすことで内と外に一体感が生まれる。室内では住人が | ||

| カーテンや家具を自由に配置し空間を穏やかに仕切りそれぞれの | ||

| 部屋を作る。部屋と部屋を遮る壁がないことにより家のどこに | ||

| いても家族を感じながら生活するこができる。 | ||

| 新しい家具を買った時、子供が生まれた時、小学生になり | ||

| 一人部屋が必要になった時、大学生になり家を出て夫婦二人の | ||

| 生活に戻った時、その都度自由に家全体の模様替えをする。 | ||

第10回インテリアプランコンテスト 2017年最終結果発表 |

||

| 最優秀賞 山田 一彰 | ||

|

||

| テーマ 植物住まい | ||

| 緑を家の中で楽しめる家。 | ||

| 木、植物、花、雑草、土、鉢植え、プランター。風、雨。 | ||

| 外部を内部に引き込み、そこで好みの植物を育てていく。 | ||

| 植物好きの夫婦二人の住宅であり、 | ||

| どこにいても外部との縁を感じることができる。 | ||

| 優秀賞 長田 拓也 | ||

|

||

| テーマ curtain in box | ||

| これからの賃貸マンションなどの集合住宅では、 | ||

| 多様な価値観を受け止めるための可変性が求められる。 | ||

| 今回は凸凹な平面に機能を与えながら、中心に生活空間を配置する。 | ||

| そこはカーテンにより緩やかに分節された広間であり、 | ||

| 周りは外壁との間(緩衝空間)として生活に奥行きを与える。 | ||

| 西側と北側の間は機能が与えられておらず、住人が使い方を選ぶ事ができる。 | ||

| 優秀賞 岡田 啓太郎・大森 俊亮 | ||

|

||

| テーマ それぞれの居場所 | ||

| 住宅の機能部分である水回り等をセンターコアとして | ||

| 集約し、その周りを取り巻くようにLDK、寝室、 | ||

| リラックススペースを連続させた回遊型のプランとした。 | ||

| キッチンで料理/リラックススペースでコーヒーを | ||

| 飲みながら読書/リビングで好きな映画を鑑賞など、 | ||

| 住宅という大きな箱の中に個人の多様な行為を誘発する | ||

| 「居場所」を作る空間構成を意識し、 | ||

| センターコア以外を仕切らないことにより少ない | ||

| 開口部から十分な採光が取れ、さらに住人の存在が | ||

| どことなく感じられるようになっている。 | ||

第9回インテリアプランコンテスト 2016年最終結果発表 |

||

| 最優秀賞 太田 奨吾 | ||

|

||

| テーマ ひろがる土間庭 | ||

| 玄関からバルコニーをひとつにつなげる「土間庭」 | ||

| そこは家族のリビングや子供の遊び場となる、 | ||

| 外部空間につづく中間領域である。 | ||

| 「土間庭」で家族は多くの時間をともにすごす | ||

| ことでお互いの変化や成長を身近に感じる | ||

| ことができる。開放的で多様な暮らしが | ||

| あふれ出す、そんな居心地の良いすまいを | ||

| 提案する。 | ||

| 優秀賞 和田 雄祐 | ||

|

||

| テーマ The Wall for All | ||

| 住居における「隔たり」について考えた。 | ||

| 部屋と部屋とを隔絶するだけの1枚の壁を始点に | ||

| 以下のような機能を有する壁、そしてその壁を | ||

| 中心に据えたインテリアプランを提案する。 | ||

| 優秀賞 廣部 早紀 | ||

|

||

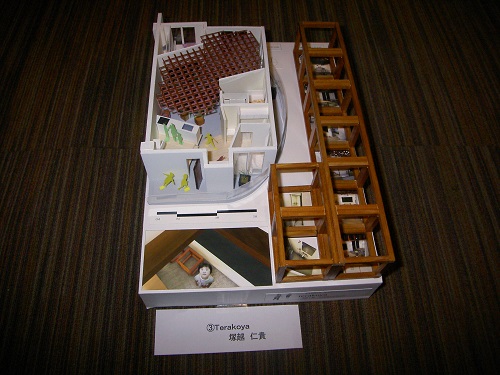

| テーマ Terakoya | ||

| 趣味でつながる はじまりの家 | ||

| 子どもが巣立ち、再び二人になった夫婦の | ||

| 第二の人生を謳歌させるため、趣味を二人で | ||

| 共有できる空間にこだわった家の提案。 | ||

第8回インテリアプランコンテスト 2015年最終結果発表 |

||

| 最優秀賞 山口 祐佳里・堀部 真子 | ||

|

||

| テーマ ほどける かべ | ||

| 芸術家が共同で生活するための、アトリエ兼 | ||

| 住宅を提案する。この部屋には、外からぐるりと | ||

| かべ が入り込む。この かべ は、外部を内部へと | ||

| 導き、包み込む。かべ は部屋に向かってほどけていく | ||

| ほどけた かべ は、棚や机となり、 | ||

| 部屋に小さな居場所をつくりだす。 | ||

| 1枚の かべ がほどけることによって、 | ||

| 内と外にまったく違う表情を見せる。 | ||

| ほどける かべ による、あたらしい住まいの提案。 | ||

| 優秀賞 太田 奨吾 | ||

|

||

| テーマ かべからつながるすまい | ||

| 若い夫婦のためのすまいとして提案する。 | ||

| ランダムにくり抜かれた開口のあるかべが部屋と部屋 | ||

| とをゆるやかにつなげ、ほど良い距離感を創造する。 | ||

| 光と風と人の気配が適度に通り抜けるこのすまいは | ||

| 二人の生活をより豊かなものにするだろう。 | ||

| 優秀賞 塚越 仁貴 | ||

|

||

| テーマ Terakoya | ||

| こどもたちのほうかごのばしょ | ||

| チェーン展開された学習塾 | ||

| に通う日々を過ごすこどもたち | ||

| 今日のこどもたちの多くは小学校のうちから | ||

| 学習塾に通う。その流れに従うように、学校の | ||

| 授業も学校以外のそうした塾の存在を前提とした | ||

| 授業になりつつある。 | ||

| しかし、多感なこの時期にたいせつな「こどもたち | ||

| のほうかご」が駅ビルなどに教室を構えるような | ||

| チェーン化された学習塾に行くことで過ごされて | ||

| しまうことに違和感を覚える。そこで、学習塾に | ||

| 代わる場を、あるマンションの一室に、「こども | ||

| たちのほうかご」として提案する。 | ||

第7回インテリアプランコンテスト 2014年最終結果発表 |

||

| 最優秀賞 中川 洋輔 | ||

|

||

| テーマ UZUMAKI HOUSE | ||

| この家にはぐるぐると渦巻く棚がある。棚に | ||

| 寄り添うようにこの渦巻きの中で生活が展開 | ||

| される。棚によって空間をゆるく分節し、そ | ||

| こに入れるモノによって空間のつながりを調 | ||

| 整する。固い壁で空間を分けるのではなく、 | ||

| その時々で空間が変化する。住み手の生活に | ||

| よってフレキシブルに変容する住まい。自分 | ||

| の好きな物に囲まれた住まい。そんなゆるい | ||

| 考え方の家があってもいいのではないだろう | ||

| か。そんな家があったら私は住んでみたい。 | ||

| 優秀賞 田口 智佳代 | ||

|

||

| テーマ オフィスのある家 partition books | ||

| 近年在宅で仕事やフリーランスで仕事をする | ||

| 人が増えてきました。そんな人たちのSmall | ||

| Ofice Home Oficeを提案します。 | ||

| "オフィス"とひとつの単語で聞くと、とても | ||

| 事務的なかたい印象を持ちます。そこで普段 | ||

| の生活の中に自然と入り込んでくる"オフィス | ||

| "のカタチを考えてみました。 | ||

| キーアイテムは「本棚」 | ||

| 本棚で空間を仕切ることで私生活と仕事をす | ||

| る空間をゆるやかに分けることができます。 | ||

| また用途にあった椅子を配置することでその | ||

| シチュエーションにあう読書の時間を生活習 | ||

| 慣の中に取り込むことができます。 | ||

| 優秀賞 古藤 健太 | ||

|

||

| テーマ ゆっくりかわる。 | ||

| 壁をナナメにすることによって、視覚的に水 | ||

| 平方向の広がりを感じれるようにした。リビ | ||

| ングは床の高さを変化をつけ、さらに壁には | ||

| 階段のような収納をつくりつけ、小窓に視線 | ||

| を誘導することで、垂直方向のつながりも意 | ||

| 識した、ゆるやかな変化を楽しめる空間を目 | ||

| 指した。子供部屋はあえて小さくし、リビン | ||

| グ全体に大きな遊び場をつくることで、子供 | ||

| が親の見守り中で楽しく遊べる、そして散ら | ||

| かしても、すぐ片付けられる空間を考えた。 | ||

| 親も段差に腰掛け、気軽に新聞を読んだり、 | ||

| TVを見たり、パソコンをしたりできる。ま | ||

| た子供と中に入って、いっしょに遊ぶことも | ||

| 多くなるだろう。おもちゃは”くぼみ”空間 | ||

| の周りにある引き出し式の収納にたくさん入 | ||

| っているため、出し入れがカンタンになって | ||

| いる。ダイニングの床より400mm上がっ | ||

| たリビングの段差の素材は、板間と畳を使い | ||

| 分けることによって、机がわりにしたり、座 | ||

| ったり、親子そろってごろりとくつろぐこと | ||

| もできる。畳の部屋の隅には、掛け軸などを | ||

| かけ、正月にはおかざりを、三月にはももの | ||

| 花を、五月にはしょうぶと鯉のぼり、七月に | ||

| は笹かざり、九月にはすすきとおだんご・・・ | ||

| 季節の歳時を子供にも意識してもらえるよう | ||

| なコーナーも考えたい。 | ||

第6回インテリアプランコンテスト 2013年最終結果発表 |

||

| 最優秀賞 豊島 有美香 | ||

|

||

| テーマ 雑貨屋さんの家 | ||

| 雑貨やさんとカフェをしながら住む家を考えま | ||

| した。雑貨屋やカフェは商業空間であり、初め | ||

| て会うお客様や商品を作る作家さんなど、様々 | ||

| な人が訪れます。それに比べ、家はプライベー | ||

| な空間であり知らない人が入ってくる事は少な | ||

| いと言えます。そこで、家の中に公共空間をつ | ||

| くり、スタッフが使う空間をプライベートな空 | ||

| 間として分離することで公共空間とプライベー | ||

| ト空間を1つにまとめました。 | ||

| 優秀賞 永宗 紗季 | ||

|

||

| テーマ 一筆書きの家 | ||

| 壁に、一続きのスラブを巡らせる。 | ||

| それは折れ曲がって高さを変えながら部屋を | ||

| 一周する。 | ||

| 幅の狭いところは棚に、広い所はテーブルに | ||

| 高いところには収納に、低いところは腰掛けて。 | ||

| スラブは壁に沿っているので、そこに腰かけ | ||

| れば必然的に部屋の中心を向く。 | ||

| リビングで別々に過ごしていても、自然と視線が | ||

| 交わることになる。 | ||

| 自分で使っているスラブの延長では、誰かが | ||

| 全く違う使い方をしている。 | ||

| 一続きのスラブを通して、家は一つになる。 | ||

| 優秀賞 道上 奈津子 | ||

|

||

| テーマ ゆるり。 | ||

| 中心に広がる畳 | ||

| そこから始まる生活 | ||

|

||

| ゆるくて、どこかあたたかい。 | ||

| きっとあなた色の生活が | ||

| きっとここにある。 | ||

第5回インテリアプランコンテスト 2012年最終結果発表 |

||

| 最優秀賞 植田 有紀・徳原 加奈 | ||

|

||

| テーマ 縁側のある家 | ||

| 二人で住むことを想定したマンションの提案。 | ||

| マンションの中心には縦横に伸びた縁側があり、 | ||

| マンション全体をつないでいる。 | ||

| 内に向いた縁側により人の視線が交差し、自然 | ||

| と住人のコミュニケーションを促す。 | ||

| また、個々の部屋とリビングに多様な仕切り方が | ||

| できる戸を設けることによって生活に合わせた | ||

| 空間を作ることができる。 | ||

| 優秀賞 吉村 大輔 | ||

|

||

| テーマ 「 」(かぎかっこ)のある住まい | ||

| 限られたマンション空間の中で広い空間を感じたい | ||

| 部屋のどこに居ても相手の気配を感じていたい | ||

| 普段何気なく生活していく中で、そうしたことが | ||

| 自然と感じられるような住まいを提案します。 | ||

| この部屋には、部屋の真ん中にかぎかっこの | ||

| かたちをした壁が天井から吊るされています。 | ||

| それは床上700mmの高さでそれぞれの空間を | ||

| 緩やかに分節し、それより下はまるで大きな | ||

| ワンルームのように空間が繋がっています。 | ||

| リビングに敷かれた柔らかなカーペットの上に | ||

| ごろんと寝そべったとき、その視線の先には書斎 | ||

| で仕事をしている、キッチンで御飯をつくって | ||

| いるパートナーの姿がちらりと覗きます。 | ||

| 互いに適度な距離感を保ちつつ住まいの中では | ||

| 繋がっている、そんな新しい住空間です。 | ||

| 優秀賞 銭 欣 | ||

|

||

| テーマ 人と猫の共生住宅 | ||

| 人と猫が共に生活する場所 | ||

| 人と動物との共生がより身近となっている。 | ||

一人暮らしだからこそ、ペットと暮らすこと |

||

| を望む人も多い。 | ||

| この空間は一般的な「ペット可」の住宅でなく、 | ||

| 猫と人、両者の為の快適な住宅です。 | ||

| 第4回インテリアプランコンテスト 2011年最終結果発表 | ||

| 最優秀賞 原田 隆広 北原 奈津子 富永 竜 山田 浩平 | ||

|

||

| テーマ palette | ||

| ここではまるでパレットのよう。 | ||

| 客室の無い空間の周りを用途の決められた | ||

| 空間がぐるりと囲っている。 | ||

| このパレットに住人が自ら色を混ぜていく。 | ||

| どんな色ができるかは住人次第。 | ||

| 住み手はその色で様々な生活を描いていく。 | ||

| 優秀賞 井内 誠 | ||

|

||

| テーマ 同じテーブルの上で・・・ | ||

| 家族の交流を増やす | ||

| 食卓、勉強机、作業台として使われる長い | ||

| テーブルが家族をつなぐ。子供部屋の前では | ||

| お母さんが食事の用意。お父さんはパソコン | ||

| を使って仕事。みんな一つの同じ机でつなが | ||

| る。 | ||

| 時には長いテーブル全部が子供専用の遊び | ||

| 場になり、またお母さんのご自慢の洋服や、 | ||

| お父さんのコレクションの展示スペースに。 | ||

| 大パーティーだってできる。 | ||

| 優秀賞 奥田 裕史 | ||

|

||

| テーマ Flexicible Room | ||

| 現代では家族構成の変化にも関わらず、画 | ||

| 一的なプランばかりが立ち並ぶ。そこでは、 | ||

| 部屋の配置が決まり、部屋の大きさまでも当 | ||

たり前のように決まってしまう。が、本来、 |

||

| 住み手自身によって部屋の大きさや,配置を | ||

| 決めることが出来るプランがあってもいいの | ||

| ではないだろうか。ガーデニングなどの趣味 | ||

| の家、カップルで暮らす家、家族で暮らす家 | ||

| などここでは住み手が自由にレイアウトし、 | ||

| 自由にプランを作ることが出来るプランであ | ||

| る。 | ||

第3回インテリアプランコンテスト 2010年最終結果発表 |

||

| 最優秀賞 矢野 晃一郎 | ||

|

||

| テーマ ベランダマンション | ||

| マンションのベランダというのは洗濯物 | ||

| 干しや物置に使われる程度で、唯一の外部 | ||

| 空間でありながら閉鎖的になりやすい。 | ||

| そこで、ベランダがマンションの部屋の | ||

| 奥のほうまで入り込み、広がっていくよう | ||

| な空間を提案する。 | ||

| そこは、なかのようで外のような中間的 | ||

| な空間が、濃淡を持った形で現れ、様々な | ||

| 活動の可能性が広がる。 | ||

| 優秀賞 野崎 修平 | ||

|

||

| テーマ ウチとソトがとけだす家 | ||

| 壁は、空間と空間を分けてしまう。 | ||

| そこには境界線が存在し、はっきりとした | ||

| 空間が立ち上がり、そこにいる者を覆って | ||

| しまう。 | ||

| その壁自体をあいまいにしていけば、ど | ||

| うなるのだろうか。 | ||

| マンションの間仕切り壁は、通常50か | ||

| ら100mm程度の厚みをもっているが、こ | ||

| こでは、16mmの鉄板を使用する。限りなく | ||

| 厚みのない面とすることで、壁と膜の間の | ||

| ようなあいまいなものとなる。 | ||

| さらにその面に大きな開口をとり、極端 | ||

| にゆるい曲面状にしていき、不均等に配置 | ||

| する。壁と壁の間や、その境界線が居住区 | ||

| となっていく。 | ||

| その中であいまいな壁は、あいまいな境 | ||

| 線となり、ウチとソトの関係をあいまいに | ||

| させてしまう。そして、そこに立ち上がる | ||

| 空間は、心地良く優しいものとなり、従来 | ||

| のマンションにはない穏やかで、開放感に | ||

| 満ちたものとなるだろう。 | ||

| 優秀賞 米田 匡志 | ||

|

||

| テーマ みちくさ | ||

| この一本道の住宅は、水周りやバルコニ | ||

| ーのような不可動な空間と、家具などの可 | ||

| 動のスペースが点在し一本道を形成する。 | ||

家具を移動することで出来事の「みちく |

||

| さ」が様々な空間を作り出し多種多様の生 | ||

| 活を作り出す。 | ||

| 例えばCASE2のように靴を履く(脱 | ||

| ぐ)という出来事を料理をするという出来 | ||

| 事のあとに移動させると、どこか土間空間 | ||

| があるようなスペースが作り出される。 | ||

|

|